Les vaccins permettent de sauver des millions de vie et certains sont obligatoires en France.

Problème : Comment renforcer notre système immunitaire ?

I. Le principe de la vaccination.

Cliquer ici -> Activité 1 OU Activité 1 Adaptée

Carte mentale La vaccination mindmap

Cliquer sur les documents :

document principe vaccin

document importance vaccin

document découverte vaccin

document conception vaccin

BILAN 1 :

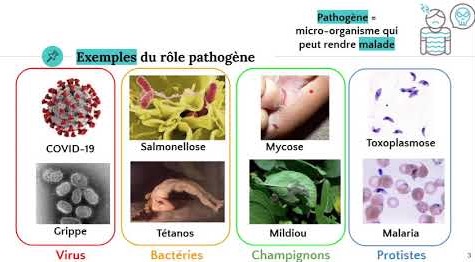

La vaccination* est un moyen de prévention contre les maladies. Elle repose sur le principe de la mémoire immunitaire*.

Aujourd’hui 11 vaccins sont obligatoires.

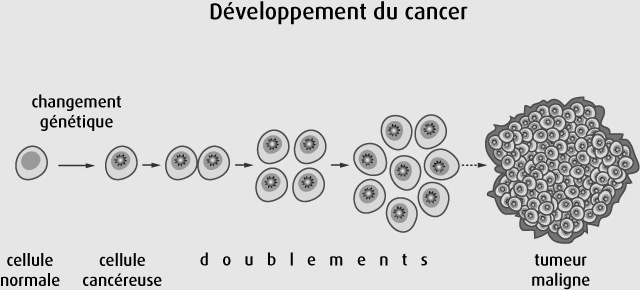

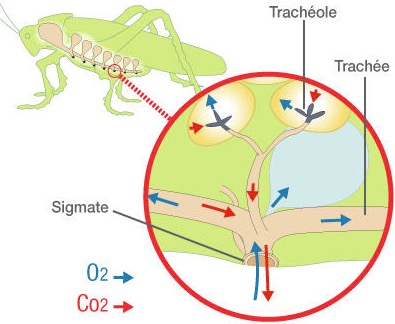

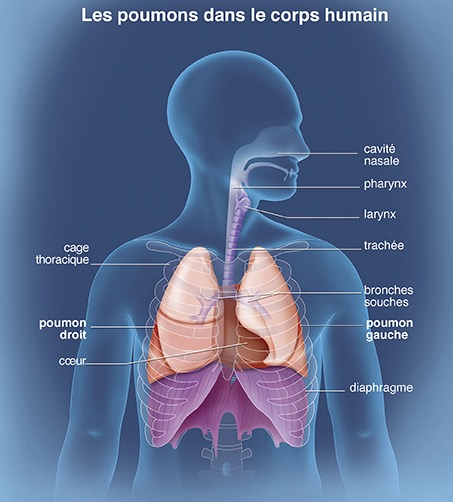

La vaccination consiste à injecter dans le corps un micro-organisme rendu inoffensif (MO mort,MO atténué/affaibli ou fragments de MO = antigènes). Elle peut se faire en plusieurs rappels.

Grâce aux contacts successifs avec le micro-organisme atténué, la production d’anticorps dirigés contre ce micro-organisme sera plus rapide et plus importante. La zone active de protection de l’organisme sera maintenue plus longtemps (immunité prolongée sur plusieurs années).

La vaccination permet de créer une mémoire immunitaire contre un micro-organisme donné, de façon préventive et durable.

La vaccination est donc un moyen sûr de renforcer notre système immunitaire.

Problème : Pourquoi la vaccination est-elle importante à l’échelle de la population ?

II. Intérêt de la vaccination collective.

Cliquer ici -> Activité 2 OU Activité 2 Adaptée OU Documents

BILAN 2 :

A l’échelle de la population, la vaccination permet de diminuer, voire d’éradiquer certaines maladies très contagieuses et/ou mortelles. C’est une politique de santé publique.

Individuellement, chacun peut veiller à diminuer les risques de contamination.